‘O’ ‘E’ dans l’O

D’où vient le ‘oe’ collé que la phonologie utilise ([œ]) pour marquer la prononciation des mots comme « fleur » ou « peur » ?… Ce graphème, tout comme d’autres dans la langue française a de quoi étonner… Tout comme d’autres lettres qui n’appartiennent qu’à très peu d’idiomes nous pouvons citer : la cédille (qui signifie « petit c » en espagnol) et que l’on trouve dans ç (français et FRANÇAIS), l’esperluette & (ligature de ‘e’ et ‘t’), le ‘ù’ pour lequel il a fallu créer une touche sur nos ordinateurs, etc.

[La langue anglaise connait également le ‘ae’ » qui relève de la même cause que le ‘oe’ et que nous avons gardé tel quel dans les termes latins utilisés tous les jours : curriculum vitæ, et cætera, ex æquo, voire dans certains prénoms comme Læticia…]

Le ‘oe’ collé ou encore « o e dans l’o (comme le supposent parfois les apprenat.es) est une ligature des deux lettres qui le composent pour ne former qu’un seul caractère, qu’un seul graphème. Ce signe typographique existe également en anglais, en vieux norrois et dans la graphie de certaines langues africaines comme le camerounais.

C’est une ancienne diphtongue issue du latin qui se prononçait en deux temps, mais petit à petit, les copistes ont contracté les deux voyelles en une seule et ainsi est apparue la prononciation monophtongue que nous connaissons aujourd’hui.

Il y en a de deux sortes :

* s’il est contenu dans un terme issu du latin, il sera prononcé [œ] ou [ø], comme dans ‘œil’ (oculus, terme employé tel quel en français pour désigner une ouverture dans un mur, ou une coupole). Le pluriel de ‘œuf ‘ /œf/ est /ø/ : bœuf (bos, bovem) idem pour le pluriel, chœur (chorus, emprunt du latin au grec), sœur (soror), cœur (cor, coris), nœud (nodus), œuvre (opera), vœu (votum), mœurs (mores signifi ant les coutumes), œillet (même origine que ‘œil’), phoenix (du latin qui est un genre de palmier), etc.

Une exception « un fœtus », bien que d’origine latine (fetus en latin classique, puis fœtus, en latin médiéval : portée d’un animal) se réalise : /fetys/.

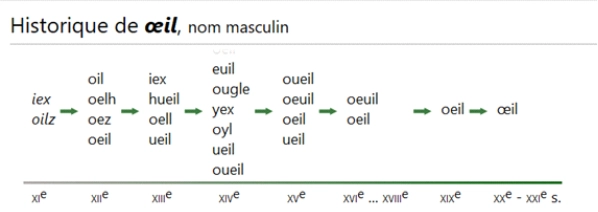

Ci-dessous les différentes façons d’orthographier le mot « œil » à travers les siècles…

* si le terme provient du grec, il sera prononcé [e] ou [ɛ], comme dans cœlioscopie et tous les termes contenant ce préfixe/suffixe (coelo : cavité abdominale), œcuménique (du grec œcuménicus -terre habitée- via le latin), œdipien (du nom du héros grec), œdème, œsophage oenologue,… Ce sont la plupart du temps des termes de médecine.

Il est à remarquer que la ligature entre les lettre ‘o’ et ‘e’ n’est pas obligatoire puisque l’on trouve des termes dans lesquels elles sont distinctes : le Groenland, un coefficient, la moelle, un moelleux (au chocolat ?), coexister, etc.

Pouquoi dit-on un œil, des yeux ?

Parce que les deux termes proviennent de deux temps différents de la langue. En effet, un « œil » provient de la forme du cas régime singulier du latin, alors « yeux » provient de l’ancien régime pluriel.

Mais, la forme « des oeils » existe lorsque l’on parle « des œils de bœufs (ouverture dans les toits, par exemple), tout comme il existe des cas où « cieux » n’est pas le pluriel de « ciel » et qu’on se doit de dire « des ciels » lorsqu’il s’agit de « ciels de lits »…